Proteine sind die Baustoffe unseres Körpers und an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Die Frage: „Wie können wir den Proteinbedarf mit Rohkost decken?“ wird immer wieder heiß diskutiert und ist natürlich besonders relevant für Sportler.

In diesem Artikel beleuchten wir das Thema und klären über die Mechanismen des Protein-Stoffwechsels auf, damit sich jeder auf dieser Grundlage selbst ein Bild machen kann.

Was sind Proteine?

Neben Fetten und Kohlenhydraten, gehören Proteine zu den drei Hauptnährstoffen, den sogenannten Makronährstoffen in unserer Ernährung.

Proteine, auch bekannt als Eiweiße, sind komplexe molekulare Verbindungen, die sich aus einzelnen Aminosäuren zusammensetzen. Bekannt sind heute 100 verschiedene Aminosäuren, davon kommen im menschlichen Körper 20 verschiedene vor.

Die einzelnen Aminosäuren bestehen aus einer Carboxylgruppe (COOH) und einer Aminogruppe (NH). Beide Gruppen sind über ein Kohlenstoffatom miteinander verknüpft. Zusätzlich ist an dem Kohlenstoffatom ein Wasserstoffatom und eine Restgruppe gebunden, welche die Eigenschaft der Aminosäure bestimmt. Aminosäuren verbinden sich zu langen Ketten miteinander und gelten bei Zusammenschlüsse von weniger als 100 Aminosäuren als Peptid und bei mehr als 100 Aminosäuren als Protein.

Entbehrliche und unentbehrliche Aminosäuren

Proteine werden in sogenannte unentbehrliche und entbehrliche Aminosäuren (früher: „essentielle“ und „nicht-essentielle“) unterteilt.

Während der menschliche Organismus die 10 entbehrlichen selbst herstellen kann, müssen wir die 8 unentbehrlichen über die Nahrung aufnehmen. Hier gibt es zwei Ausnahmen: Die sogenannten bedingt-entbehrlichen Aminosäuren. Sie müssen nur unter bestimmten Bedingungen von außen zugeführt werden. Das kann etwa bei Krankheit, Wachstum oder erhöhter körperlicher Aktivität der Fall sein, wenn diese Umstände zu einem erhöhten Bedarf führen.

Die unentbehrlichen Aminosäuren:

- Isoleucin

- Leucin

- Lysin

- Methionin

- Phenylalanin

- Thereonin

- Tryptophan

- Valin

Die entbehrlichen Aminosäuren:

- Alanin

- Arginin

- Asparagin

- Asparaginsäure

- Cystein

- Glutamin

- Glutaminsäure

- Glycin

- Prolin

- Serin

Die bedingt-entbehrlichen:

- Tyrosin

- Histidin

Proteine sind komplexe molekulare Verbindungen, die aus einzelnen Aminosäuren zusammengesetzt sind. Manche von ihnen kann der Körper selbst herstellen – sie werden als entbehrliche Aminosäuren bezeichnet. Andere – die unentbehrlichen – müssen über die Nahrung aufgenommen werden.

Welche Aufgaben haben Proteine?

Proteine sind im Gegensatz zu Kohlenhydraten und Fetten, nicht primär zur Energiegewinnung gedacht. Ihre Hauptfunktion ergibt sich aus ihrer Eigenschaft als Baustoff. Darüber hinaus übernehmen die komplexen Verbindungen zahlreiche weitere Aufgaben.

Baustoff des Körpers

Proteine dienen als Bausteine für die Zellmembran, die jede einzelne Körperzelle umgeben. Auch Muskeln, Sehnen, Bänder, Binde- und Nervengewebe, Organe, Haut und Haare werden von Eiweißen zusammengehalten. Das Faserprotein Kollagen etwa, das in unter anderem in unseren Sehnen und Bändern steckt, verleiht dem Körper seine Festigkeit.

Immunsystem und Stoffwechsel

Das Immunsystem würde uns, ohne seine wichtigsten Baustoffe, nicht gegen Krankheitserreger verteidigen können. Die Antikörper, die Viren, Bakterien und andere schädliche Mikroorganismen bekämpfen, werden aus Proteinen zusammengesetzt.

Auch Enzyme, die alle Stoffwechselprozesse im Körper steuern, bestehen aus Proteinen. Ebenso Hormone wie beispielsweise Insulin, das die Aufgabe hat, Glukose zur Energiegewinnung in die Zellen zu transportieren.

Reparaturprozesse und Regeneration

Es kommt immer wieder vor, dass Körpergewebe beschädigt wird. Beim Muskeltraining etwa, entstehen kleinste Mikroverletzungen in der Muskulatur. Bestimmte Proteine reparieren sie, der Muskel regeneriert und wird anschließend stärker. Auch bei einer Verletzung von außen, wie einem Schnitt, sind es Proteine, die das Gewebe wieder heilen. Das gleiche gilt für beschädigte Nervenzellen im Gehirn.

Proteine als Transporter

Eine weitere Funktion der Proteine: Sie dienen als Transporter. Spezielle Proteine befördern verschiedene Substanzen über das Blutplasma zu ihren Zielorten. So transportiert der rote Blutfarbstoff Hämoglobin etwa Sauerstoff zu den Zellen. Das Eiweiß Transferrin wiederum ist für den Eisentransport zuständig, Albumin für bestimmte Hormone, Salze und Vitamin C.

Ob Muskeln, Haut, Enzyme, Hormone und Antikörper – ein großer Teil des menschlichen Körpers besteht aus Proteinen. Neben ihrer Funktion als Baustoff, reparieren sie Zellen, dienen als Transporter und erfüllen weitere lebenswichtige Aufgaben.

Wie funktioniert der Protein-Stoffwechsel?

Über die Nahrung aufgenommene Proteine sind für den menschlichen Körper erst verwertbar, indem sie verdaut und damit in einzelne Aminosäuren zerlegt werden. Der erste Schritt der Eiweißverdauung findet im sauren Milieu des Magens durch das Enzym Pepsin statt. Im Dünndarm setzt sich der Prozess unter Einwirkung der Bauchspeichel- und Dünndarm-Enzyme fort und die Proteine werden in Peptide und schließlich in einzelne Aminosäuren zerlegt. Nun werden die einzelnen Aminosäuren und auch ein kleiner Anteil an Di- und Tripeptiden über die Darmschleimhaut in die Blutbahn aufgenommen.

Beachte: Zusätzlich werden auch Aminosäuren, die durch den Abbau von körpereigenem Gewebe entstehen, aufgenommen und sozusagen „wiederverwertet“. Dies macht sogar fast die Hälfte der täglich aufgenommenen Aminosäuren aus.

Protein wird säurebildend verstoffwechselt

Bei der Zerlegung von Proteinen in ihre einzelnen Aminosäuren werden die Peptidbindungen (-NH2) zwischen den Aminosäuren aufgebrochen. Dabei wird Stickstoff freigesetzt, der zu Ammoniak (NH3) hydrolysiert. Dieses Ammoniak wird dann in der Leber zu Harnstoff umgewandelt. Harnstoff ist säurebildend und wird über den Urin von den Nieren ausgeschieden. Dieser Prozess spielt eine wichtige Rolle in der Entgiftungsfunktion der Leber, indem er hilft, überschüssigen Stickstoff im Körper zu entfernen.

Darüber hinaus enthalten einige Aminosäuren, insbesondere solche mit Schwefel- (wie Cystein und Methionin) oder Phosphor-Gruppen (wie Phosphoserin), säurebildende Eigenschaften und tragen zur Bildung von sauren Stoffwechselprodukten bei.

Eine weitere Quelle für saure Stoffwechselprodukte ist der Abbau von Purinen im Körper, die besonders in proteinreichen Lebensmitteln wie Fleisch, Wurst oder Hülsenfrüchten vorkommen. Dieser Prozess führt zur Bildung von Harnsäure, welche ebenfalls über die Nieren ausgeschieden wird.

Was nun den Einfluss des Proteinverzehrs auf die Nieren betrifft, so kann ein übermäßiger Konsum von Protein über einen längeren Zeitraum tatsächlich zu einer Belastung der Nieren führen. Wenn die Nieren es nicht mehr schaffen die anfallenden Säuren auszuscheiden, werden diese durch im Körper vorhandene Mineralstoffe neutralisiert und im Körper eingelagert. Dies bringt der Körper dann zum Beispiel in Form von Cellulite oder durch Gelenkschmerzen oder Gichtanfälle zum Ausdruck.

Deshalb empfehlen wir keine „High-Protein-Ernährung“, vielmehr gilt es, die richtige Balance zwischen notwendigem Proteinkonsum und basischen Lebensmitteln zu finden.

Aufbau körpereigener Proteine

Der Bauplan für den Aufbau der körpereigenen Proteine liegt als Desoxyribonukleinsäure (DNA) im Zellkern vor. In allen Zellen findet eine kontinuierliche Proteinsynthese aus Aminosäuren statt. Größtenteils erfolgt der Aufbau von Enzymen und Hormonen jedoch in der Leber. Die Umsetzung erfolgt von den Ribosomen im endoplasmatischen Retikulum in den Zellen. Abhängig vom Zelltyp entstehen hier zum Beispiel Plasmaproteine, Gerinnungsfaktoren oder Transportproteine.

Aminosäurepool: der kurzfristige Speicher

Grundsätzlich gilt: Jede Zelle ist auf das Vorhandensein von Aminosäuren angewiesen, da diese der wichtigste Baustoff für jegliche Art von Körpersubstanz sind.

Bei Bedarf können sich die Zellen aus dem sogenannten Aminosäurepool bedienen – er stellt die Gesamtheit an frei verfügbaren Aminosäuren dar, die im Organismus intra- und extrazellulär vorhanden sind. Der Pool umfasst etwa 100 bis 120 g Aminosäuren und dient zur kurzfristigen „Zwischenlagerung“.

Muskeln: der langfristige Speicher

Während Fette in den Fettzellen und Kohlenhydrate in der Leber gespeichert werden, dienen unsere Muskeln als größter langfristiger Speicher für Proteine. Ist der Aminosäurepool aufgebraucht und Proteine fehlen an Stellen, an denen sie dringender benötigt werden – zum Beispiel im Immunsystem – kann sich der Körper im Notfall aus den Muskeln bedienen.

Da wir unsere Muskeln jedoch möglichst erhalten wollen und der Aminosäurepool im Vergleich zu unseren Fett- und Kohlenhydratspeichern schnell aufgebraucht ist, müssen wir diesen täglich auffüllen und insbesondere die Zufuhr der unentbehrliche Aminosäuren im Auge behalten.

Energiegewinnung aus Proteinen

Zur Energiegewinnung werden die Proteine wie gesagt nicht in in erster Linie genutzt. Erst wenn der Körper nicht ausreichend mit Energie, in Form von Kohlenhydraten und Fetten versorgt ist und gleichzeitig über mehr Protein als er benötigt verfügt, kann er dieses in Energie umsetzen. Dazu muss es umgewandelt beziehungsweise abgebaut werden.

Proteinbedarf: Wie viel Protein brauchen wir?

Diese Frage wird viel und auch kontrovers diskutiert. Es gibt verschiedene Empfehlungen für den täglichen Bedarf, die mit unterschiedlichen Erklärungen und Studien belegt werden.

Empfehlung: Deutsche Gesellschaft für Ernährung

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) etwa empfiehlt eine Menge von 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Für einen 75 Kilogramm schweren Menschen wären das 60 Gramm Eiweiß täglich. Die 0,8 Gramm wurden laut der DGE mittels Daten aus Stickstoffbilanzstudien abgeleitet – nähere Angaben dazu sind nicht veröffentlicht. Stickstoff ist Bestandteil von Proteinen und entsteht demnach auch bei deren Abbau.

Für Sportler, die mehr als 5 Stunden pro Woche trainieren, wird abhängig von Trainingszustand und Trainigsziel eine Proteinzuführ von 1,2 – 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Unseren Artikel über die roh-vegane Ernährung für Sportler siehe hier: „Roh-vegane Sporternährung – das sind die Vorteile„.

Eiweißspeicherkrankheit nach Prof. Dr. Lothar Wendt

Prof. Dr. Wendt hat den Eiweißstoffwechsel im menschlichen Organismus erforscht und gelangte zu der Erkenntnis, dass – entgegen herkömmlicher wissenschaftlicher Meinungen – eine sehr eiweißreiche Ernährung zu Ablagerungen im Bindegewebe und an der Basalmembran der feinen Kapillaren führen kann. Dadurch kommt es zu Einschränkungen des Sauerstoff- und Nährstofftransports zu den Zellen sowie des Abtransport der Schadstoffe aus den Zellen und im Weiteren zu körperlichen Beschwerden wie Bluthochdruck, Gicht, Rheuma, Diabetes uvm.

Ergebnisse der „China Study“

Eine der bekanntesten Studien zur Aufnahme von tierischem Protein führte Prof. Colin Campbell, Professor für Biochemie und ehemals begeisterter Anhänger der traditionellen fleisch- und milchreichen Kost in den USA, durch. Er leitete in den 1970er und 1980er Jahren das sogenannte China-Cornell-Oxford-Project, in dessen Rahmen Daten von 6500 Menschen aus 24 Provinzen in China erhoben wurden.

Die daraus resultierenden Ergebnisse zeigten Zusammenhänge zwischen dem Verzehr von tierischem Eiweiß und zahlreichen Zivilisationskrankheiten, wodurch Campbell seine Meinung grundlegend änderte und schließlich für eine vegane Ernährung plädierte. Er empfiehlt den Konsum von tierischem Eiweiß zu verringern oder ganz zu meiden.

Zellreceyling durch intermittierendes Fasten

2016 wurde der Zellbiologe Yoshinori Ohsumi für den Effekt der Autophagie nach Jahrzehnten der Erforschung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet – eine Entdeckung, die uns völlig neue Fragestellungen erlaubt:

Ist es unter diesem Gesichtspunkt nicht naheliegend zu denken, dass unser Körper je nach Stoffwechselaktivität alle Aminosäuren zurück gewinnen kann? Auch für Autophagie-Forscher Frank Madeo ist die Aussage, dass mit der Ernährung alle lebensnotwendigen Nährstoffe aufgenommen werden müssen, nicht mehr zeitgemäß (1).

Autophagie

Autophagie ist ein natürlicher Prozess der Zellregeneration, bei dem abgestorbenes Zellmaterial, beschädigte oder auch entartete Zellstrukturen in ihre kleinsten Bausteine zerlegt und schließlich über den Stoffwechsel wiederverwendet werden.

Angestoßen wird der Zellreceyling-Prozess insbesondere durch längere Phasen ohne Nahrungszufuhr (siehe auch Artikel zum intermittierenden Fasten). Dann hat der Körper nämlich ausreichend Zeit alle Verdauungsvorgänge abzuschließen, sich zu regenerieren und zu reinigen.

Diese Möglichkeit hat der Körper nicht, wenn er ständig mit Verdauungstätigkeiten beschäftigt ist. Nach ca. 12 Stunden ohne Essenszufuhr, wenn dann auch kein Insulin mehr im Umlauf ist, ein Hormon das die Autophagie hemmt, beginnt der Körper verbrauchte und kranke Zellen, Abbauprodukte von Entzündungen und andere abgelagerte Stoffe zu verwerten.

Aussortierte Proteine werden in diesem Prozess in ihre einzelnen Aminosäuren zerlegt und zurückgewonnen. Das bedeutet, dass wir durch Essenspausen über 12 Stunden unseren Organismus wesentlich bei der Reinigung, Entgiftung und Aminosäurenrückgewinnung unterstützen können.

Weiterer Tipp: Regelmäßiger Sport unterstützt den körpereigenen Recycling-Prozess ebenfalls – das konnten Studien belegen (2).

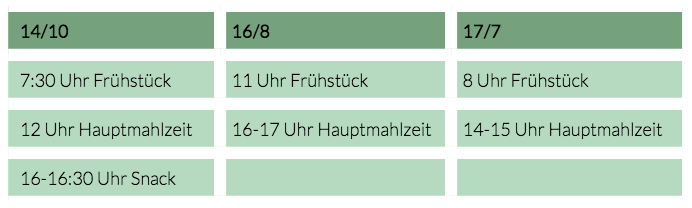

Nachfolgende Übersicht zeigt 3 verschiedene Möglichkeiten der Einhaltung von längeren Essenspausen auf (16/8 versteht sich beispielsweise als ein 16-stündiges Fasten):

Zusammenhang: Bedarf und Stoffwechsel

Wir wollen den Bedarf nun mit dem gelernten Wissen zum Proteinstoffwechsel und der Autophagie in Zusammenhang bringen. Wie bereits beschrieben, kann der Körper die entbehrlichen Aminosäuren selbst herstellen, während er die unentbehrlichen mit der Nahrung aufnehmen muss.

Daraus resultiert zunächst, dass die Aufnahme der unentbehrlichen Aminosäuren wichtiger ist, als die aufgenommene Menge des Gesamtproteins. Weiterhin hängt der individuelle Bedarf von der Aktivität der Autophagie ab. Je nachdem, wie effektiv dieses Recycling-Programm arbeitet, kann der Körper Proteine vermehrt selbst herstellen.

Zusammengefasst heißt das: Der Gesamtproteinbedarf ist individuell und hängt mit der jeweiligen Stoffwechselaktivität sowie der Zusammensetzung der Proteine aus entbehrlichen und unentbehrlichen Aminosäuren zusammen. Ob die aufgenommen Proteine dem Körper ab einer gewissen Menge „schaden“, hängt wiederum stark mit der Leistungsfähigkeit der Nieren, also der Fähigkeit Harnstoff auszuscheiden, dem Mineralstoffhaushalt und dem gesamten Gesundheitszustand zusammen.

Durchschn. Bedarf an unentbehrlichen Aminosäuren [mg/kg Körpergewicht/Tag]:

Der tägliche Protein-Bedarf hängt mit der individuellen Stoffwechselaktivität, vor allem der Autophagie, und der Zusammensetzung der aufgenommenen Proteine (unentbehrliche und entbehrliche Aminosäuren) zusammen. Demnach kommen manche Menschen mit weniger aufgenommenem Nahrungsprotein aus als andere.

Proteinbedarf mit Rohkost decken

In der Welt der Pflanzen finden wir zahlreiche wertvolle Proteinquellen. Grundsätzlich gibt es kein pflanzliches Lebensmittel, das frei von Proteinen ist.

Limitierender Faktor

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) stuft Protein in der veganen Ernährung tatsächlich zu den potenziell kritischen Nährstoffen ein, da pflanzliche Lebensmittel durchschnittlich einen geringeren Proteinantei und ein weniger gutes Aminosäurenprofil enthalten. Das bedeutet, dass in vielen Pflanzen nicht immer alle Aminosäuren in ausreichender Menge enthalten sind bzw. arm an einer essenziellen Aminosäure, die als „limitierende Aminosäure“ bezeichnet wird.

Insbesondere die Aminosäuren Methionin und Lysin werden als limitierender Faktor eingestuft, da sie im Verhältnis zu den anderen unentbehrlichen Aminosäuren in vielen pflanzlichen Lebensmitteln in geringerer Menge vorkommen.

Die Lösung

Abwechslung und geschicktes Kombinieren:

- Über ein recht ausgewogenes Aminosäurenprofil verfügen Hanfsamen, Buchweizen, Quinoa, Brennnessel und Hafer sowie Chlorella und Spirulina. Sojaprodukte unterliegen einem sehr intensiven Verarbeitungsprozess und werden in der roh veganen Küche nur in fermentierter Form verwendet.

- Tendenziell arm an Lysin und Methionin sind Nüsse und Samen.

- Hülsenfrüchte gelten als reich an Lysin.

Einweichen und Keimen

Für eine bessere Proteinverfügbarkeit können Samen und Nüsse sowie Hülsenfrüchte und (Pseudo)Getreide vor dem Verzehr eingeweicht und zum Keimen gebracht werden. Dadurch werden aufnahmehemmende Substanzen wie Phytinsäuren und Lektine reduziert und auch die Aufnahme anderer Nährstoffe wie Eisen und Zink wird verbessert.

Nachfolgend ein Überblick über proteinreiche pflanzliche Nahrungsmittel in der Rohkostküche:

- aktivierte Nüsse, u.a. Walnüsse, Haselnüsse, Paranüsse, Mandeln, Cashews

- gekeimte Samen und Kerne, u.a. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Hanfsamen

- gekeimter Buchweizen,

- Quinoa, Hirse, gekeimte Hülsenfrüchte, u.a. Kichererbsen, Linsen, Kidneybohnen

- Avocados

- Sprossen

- Algen, u.a. Spirulina, Chlorella, Nori, Kelp, Dulse

- Wildkräuter und Blattgemüse

- fermentierte Sojaprodukte wie Tempeh

Gehalt (bedingt)-unentbehrlicher Aminosäuren in pflanzlichen Lebensmitteln:

(Das Vollei wurde als Vergleichsgröße mit aufgenommen)

Die proteinreiche Brennnessel

Die Königin der Wildkräuter punktet nicht nur mit ihrem Eiweißgehalt insgesamt. Wie in der obigen Liste zu erkennen ist, enthält sie alle acht unentbehrlichen Aminosäuren – das schafft kaum eine anderes Blattgrün. Auch die Menge des Gesamtproteins ist beachtlich: In 100 Gramm Brennnessel sind 7,4 Gramm Eiweiß enthalten. Damit ist die Brennnessel einer der Top-Eiweißlieferanten in der Rohkostküche.

Weitere Vorteile der Brennnessel findest du in dem Artikel „Die Königin der Wildkräuter“.

Neben aktivierten Nüssen, gekeimten Samen und Sprossen, ist die Brennnessel eine der wertvollsten Eiweißquellen in der roh veganen Küche. Grundsätzlich spannend: Jedes pflanzliche Nahrungsmittel enthält Protein.

Maja Biel (Autorin)

Ökotrophologin, Foodjournalistin und Ernährungsberaterin. Maja ist in eigener Praxis tätig und unterstützt Deine Ernährung mit ihrem Fachwissen.

Ulrike Eder (Autorin)

Ulrike ist Heilpraktikerin (psych.), Ernährungsberaterin, Hippocrates Lifestyle Medicine Coach und Phytotherapeutin. Zusammen mit ihrem Mann Jürgen leitet sie die Ernährungsberater-Fernausbildung der Deine Ernährung Akademie.

Möchtest du dieses Wissen weiter vertiefen und andere Menschen auf ihrem Weg zu einer besseren Gesundheit beraten? Dann ergreife jetzt die Gelegenheit und nimm an unserem einzigartigen, ernährungswissenschaftlich fundierten und praxisorientierten Ausbildungsprogramm teil.

Über alle Details informieren wir dich auf unserer Webseite „Deine Ernährung Akademie“

Danke für den spannenden Beitrag über die Proteine. Da ich Hülsenfrüchte schlecht vertrage, dachte ich immer vegan zu sein, sei deshalb schwierig. Aber dann brauche ich mir da eigentlich keine Sorgen zu machen.

Eine Frage habe ich da noch:

Weshalb wird in der letzten Tabelle der Hanf nirgends aufgeführt? Ich dachte, der sei auch eine super Proteinquelle mit allen Aminosäuren.

Liebe Andrea,

ich danke dir für deine Frage. Da hast du so recht, Hanf fehlt! Wir werden die Tabelle optimieren 👍

Schau einfach demnächst wieder vorbei 🌱 LG Ulrike